摘要

背景:对于半脊椎切除后长、短节段和前、后路固定矫形的选择,主要根据医生的临床经验。国内外对于半脊椎所致先天 性脊柱侧凸的建模和研究尚未见报道。

目的:运用有限元法模拟半脊椎所致先天性脊柱侧凸三维矫形,分析半脊椎切除后不同固定方式的矫形效果和生物力学特 点。

方法:通过有限元软件,利用基于 CT 图像建立的个体化半脊椎所致先天性脊柱侧凸三维有限元模型,仿真模拟半脊椎切除、 前路或后路螺钉固定三维矫形技术,输出选择前路或后路固定矫形,以及不同节段固定的矫形结果。结

果与结论:顺利完成了模拟操作,半脊椎切除后,后路固定矫形效果好于前路固定矫形,特别是对后凸角的矫正,矫正 率均大于 50%;后路短节段固定矫形与长节段固定矫形在对脊柱侧后凸矫形效果上相差不大,差异值小于 5°。针对该患者 的个体化有限元模拟试验表明,在半脊椎切除后,后路短节段固定矫形为较好的治疗方案,能减少固定节段,并可获得满 意的矫正率。

关键词:三维矫形;有限元分析;先天性脊柱侧凸;半脊椎畸形;生物力学

doi:10.3969/j.issn.1673-8225.2011.26.004

刘少华,张宏其,郭超峰,唐明星,王昱翔,邓盎. 半脊椎所致先天性脊柱侧凸三维矫形有限元模拟分析 [J].中国组织工程 研究与临床康复,2011,15(26):4763-4767

先天性脊柱侧凸是仅次于特发性脊柱侧凸 的一类脊柱畸形,是脊柱侧凸畸形中最复杂的 脊柱三维畸形,是由于先天性畸形的存在而造 成的脊柱在冠状面、矢状面及横断面的侧凸、 后凸和旋转等畸形。半脊椎是引起先天性脊柱 侧凸最为常见的原因之一,对于半脊椎引起的 先天性脊柱畸形治疗是一个复杂的过程,手术 治疗难度大、风险高。随着脊柱侧凸三维矫形 理论的发展和技术的进步,半脊椎侧凸畸形的 手术治疗已从最初的原位融合、凸侧骨骺阻滞发展到半脊椎切除加内固定器械固定矫形,内 固定器械也从二维矫形的Harrington系统、 Luque棒加钢丝技术进入CD三维矫形技术时 代。通过半脊椎切除、内固定器械矫形可获得 较好的治疗效果,固定融合节段倾向于短节段, 以不影响正常脊椎的生长发育,但固定节段过 短可出现侧凸延长现象,甚至加重原有的畸形。目前,在半脊椎切除后,长、短节段和前、后 路固定矫形,仍然是研究争论的焦点。

本文借助于已建立的个体化半脊椎所致先 天性脊柱侧凸三维有限元模型,仿真模拟半脊 椎切除、钉棒内固定三维矫形技术,探讨半脊 椎切除后,选择前路或后路固定矫形以及不同节段固定的矫形效果和生物力学特征。

设计:三维有限元分析。

时间及地点:于2009-03/2010-03在中南 大学湘雅医院完成。

对象:1例青少年先天性脊柱侧凸志愿者, 13岁,女性,身高151 cm,体质量40 kg,Risser 征2级,侧凸分型:半脊椎所致的先天性脊柱侧 凸畸形。既往无脊柱外伤、手术史。摄站立正 侧位、仰卧正侧位、仰卧左右侧屈位(Bending 位)全脊柱X射线片,全脊柱核磁共振扫描,排 除其他脊柱及脊髓发育异常,结合病史,诊断 为先天性脊柱侧凸畸形,由T10半脊椎畸形所致, 头、尾侧代偿凸均为非结构性。通过CT采集解 剖学数据,应用有限元软件建立了该例患者完 整的脊柱侧凸三维有限元模型,并通过参数优 化,实现了模型的个体化,见图1及表1

方法:半脊椎所致先天性脊柱侧凸有限元模型的建立、 验证及优化:运用患者Dicom格式CT图像507张, 运用软件Mimics 10.01和HyperMesh 8.0建立 了基于志愿者CT图像的完整半脊椎所致先天性 脊柱侧凸三维有限元模型,模型共采用4种单元类型,14种材料性质,共划分节点109 936个, 四面体单元411 988个,壳单元87 847个,线缆 单元690个和杆单元138个,并对模型进行了有 效性验证和参数优化,所建模型在左、右侧屈 位和站立位的模拟效果与临床实际差异无显著 性意义(P > 0.05),实现模型的个体化生物力学 属性。通过LS-DYNA 970求解器进行模型有效 性验证、有限元工况运算。

前路不同节段固定矫形方案模拟:前后路联合 半脊椎切除+前路钉棒固定矫形:切除前方半椎 体和椎间盘组织及后方的椎板,融合节段内椎间 盘均摘除,椎间隙植骨融合。按固定矫形节段不 同分为7个方案:A1:T10、T11;A2:T10、T11、 T12;A3:T9、T10、T11;A4:T9、T10、T11、T12;A5:T9、T10、T11、T12、L1;A6:T8、T9、T10、 T11、T12;A7:T8、T9、T10、T11、T12、L1。

后路不同节段固定矫形方案模拟:后路半脊椎 切除+钉棒固定矫形:切除前方半椎体和椎间盘 组织及后方的椎板,按固定矫形节段不同分为7 个方案:B1:T10、T11;B2:T10、T11、T12;B3:T9、T10、T11;B4:T9、T10、T11、T12;B5:T9、T10、T11、T12、L1;B6:T8、T9、T10、 T11、T12;B7:T8、T9、T10、T11、T12、L1。

有限元的加载:内固定器械的三维有限元模型的建立:前 路包括椎体钉和矫形棒,后路包括椎弓根钉和 矫形棒,在HyperMesh中直接生成钉棒的几何 图型,划分网格,生成四面体单元,赋材料属 性,生成钉棒系统的三维有限元模型。钉棒矫 形内固定系统:螺钉长度为50 mm,螺钉直径 5.5 mm,棒直径6.0 mm。钛合金的弹性模量和 泊松比分别为:110 000 MPa和0.3[1]。

矫形过程的模拟:①前路:半脊椎切除后, 去除融合节段内的椎间盘组织,凸侧安放椎体 钉,穿破椎体对侧皮质,与椎体终板平行。安 放钛棒,原位弯棒,凸侧节段加压矫形,锁紧 螺钉。②后路:先置入椎弓根螺钉,再切除半 脊椎,凹侧先用短节段临时棒固定、锁紧,以 防切除半脊椎后出现脊柱不稳,凸侧安放矫形 棒,采用原位弯棒技术,矫正侧后凸畸形,再 节段加压矫形,锁紧螺钉。由于凹侧固定棒只 起到增加内固定物强度,对矫形影响不大,故 未模拟置入第二根棒,用短节段临时固定棒代 替。

边界和加载条件:椎体和螺钉之间为理想 的黏接方式,螺钉相对椎体无滑移,矫形过程 中钉棒之间为圆柱铰,允许螺钉沿棒的自由旋转及上下滑移,同时定义钉棒之间的接触为面-面接触。固定底端S1的所有方向的自由度,T1约束X、Y方向的移 动自由度,矫形棒上下两端约束X、Y方向的移动自由度, 在T10~11之间的矫形棒中点逐渐施加X和Y轴方向的载荷, 矫正侧凸和后凸畸形,用以模拟术中原位弯棒技术,同时 逐渐加载凸侧T10~11螺钉之间Z方向的相向作用力,闭合 T10/T11椎间隙,用以模拟节段加压矫形技术。

主要观察指标:脊柱侧后凸角度变化和螺钉所受作 用力的大小。

2 结果

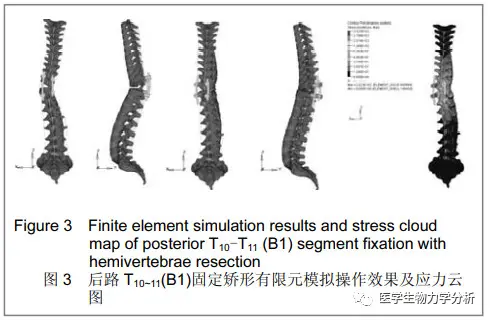

2.1 有限元模拟结果 顺利完成半脊椎切除,前路固 定、不同融合节段矫形和后路固定、不同融合节段矫形 的有限元加载模拟,输出了各治疗策略的矫形结果及受 力情况,见图2,3。

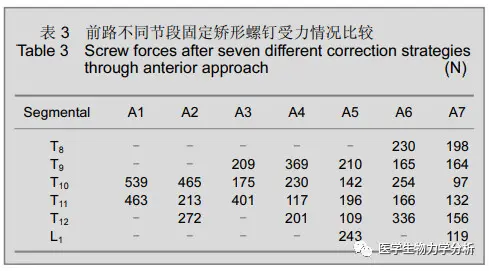

2.2 半脊椎切除、前路固定矫形模拟结果 模拟前路 不同节段固定矫形后脊柱侧后凸角比较见表2。

半脊椎切除后,采用前路固定矫形,后凸角的矫正 率为25%~51%,其总体趋势是随固定节段的延长,后 凸角有所减小;侧凸角的矫正率为49%~81%,其总体 趋势是随固定节段的增加,侧凸矫正率有所提高。前路不同节段固定矫形螺钉所受作用力比较见表 3。

前路固定矫形中,节段越短,螺钉所受作用力受力 越大,A1方案螺钉所受作用力最大,分别为539 N和 463 N;多节段固定可减小螺钉所受作用力,特别是T10 和T11椎体钉,随着节段的延长,受力有减小的趋势;A2~A7方案,螺钉受力减小,且两端螺钉受到的作用力 相对中间螺钉要大。

2.3 半脊椎切除、后路固定矫形模拟结果 后路不同 节段固定矫形后脊柱侧后凸角比较见表4。

半脊椎切除后,通过后路固定矫形,侧凸矫正率为 70%以上,后凸矫正率均在50%以上,各节段固定在矫 正侧凸和后凸畸形上差异较小,差异值小于5°。

后路不同节段固定矫形螺钉所受作用力比较见表 5

在后路各种方案中,凸侧T10和T11所受作用力最大, 其两端螺钉作用力相对较小,凹侧螺钉T10和T11受力较 恒定。

在7种矫形方案中,B1所受作用力最大,当向两端 延长一个固定节段,其受力降低,如B2、B3和B4,但 再进一步延长固定节段,对螺钉的受力无显著影响。

3 讨论

脊柱侧凸的矫形治疗是脊柱外科领域中难度最大 的手术之一,风险高,并发症多,手术成功的关键与制 定正确的矫形策略密切相关,这就要求医师对脊柱侧凸 的生物力学应有较充分的了解。随着有限元技术在脊柱 侧凸生物力学中的应用,通过模拟手术操作预测和评估 手术效果[1-8],为医师制定手术方案提供了帮助。

目前,有限元法在脊柱侧凸手术治疗的模拟研究主 要集中在特发性脊柱侧凸领域[3-16],对于半脊椎所致先 天性脊柱侧凸手术治疗的模拟研究尚未见文献报道,许 多临床问题迫切需要脊柱生物力学理论的指导和验证。

通过半脊椎切除术能直接去除致畸因素,配合内固 定矫形器械的使用可获得良好的矫形效果,是治疗半脊 椎畸形侧凸较理想的方法。然而,在半脊椎切除后,前、 后路固定矫形和长、短节段固定矫形,往往根据临床经 验,对于其生物力学研究鲜有文献报道。

在临床工作中,一些学者支持在半脊椎切除后行前路 固定[17-19]。更多的学者支持后路固定,对于手术时机的选 择,趋向于尽早手术,采用短节段固定[20-24],但对于一些 患者就诊较晚,无法早期干预,就诊时往往已进入青春期, 对于这类患者固定节段的长短存在着争议[25-29]。

在本文中,患者的侧凸类型为半脊椎所致的青少年 先天性脊柱侧后凸畸形,作者通过模拟操作比较不同矫 形方案下冠状面侧凸角和矢状面后凸角的变化,以及螺 钉所受作用力的大小来分析疗效。在冠状面,该患者上 下代偿凸均为非结构性,无需固定融合,侧凸角用总侧 凸角表示,即位于主侧凸中两个倾斜最严重的椎体之间 所成的角。在矢状面,由于半脊椎所致的脊柱后凸畸形 为僵硬型角状后凸畸形[30],主要由局部的半脊椎引起 的,不同的脊柱弯曲可能有相同的总后凸Cobb角,但 其无法反映弧度本身,因为有邻近脊椎的代偿作用,总 的胸椎后凸和总的腰椎前凸所受影响较小[20, 31],所以矢 状面后凸角以节段后凸角的测量值与正常值之差的绝 对值表示[31]。

从结果可以看出,半脊椎切除后,采用前路固定矫 形,对后凸畸形矫正效果不佳,仅最长节段的固定矫形 方案A7(T8~L1)使后凸矫正率达到了51%,其余方案的后 凸角矫正率均未达到50%,其总体趋势是随固定节段的 延长,后凸角有所减小。前路固定对于侧凸角的矫正,在最短节段的固定矫形A1方案中,残存Cobb角度最大, 矫正率为49%,随固定节段的增加,侧凸矫正率有所提 高,为68%~81%。在前路固定矫形这7种方案中,采用 A4(T9~12)方案,可在相对较短的节段获得较好的矫形效 果,其侧、后凸矫正率分别为81%和44%。前路固定矫 形中,节段越短,螺钉所受作用力受力越大,A1方案螺 钉所受作用力最大,分别为539 N和463 N,多节段固定 可减小螺钉所受作用力,特别是T10和T11椎体钉,随着 节段的延长,受力有减小的趋势,A2~A7方案,螺钉受 力减小,且两端螺钉受到的作用力相对中间螺钉要大。

半脊椎切除后,通过后路固定矫形,各不同固定节 段方案均取得了较好的侧后凸矫正率,侧凸矫正率为 70%以上,后凸矫正率均在50%以上,各节段固定在矫 正侧凸和后凸畸形上差异较小,差异值小于5°。在后路 各种方案中,凸侧T10和T11所受作用力最大,其两端螺 钉作用力相对较小,凹侧螺钉T10和T11受力较恒定,与 固定节段长短无明显相关。在7种矫形方案中,B1所受 作用力最大,当向两端延长一个固定节段,其受力降低, 如B2、B3和B4,但再进一步延长固定节段,对螺钉的 受力无显著影响。

通过个体化三维有限元模型模拟手术操作可发 现,针对该患者,后路固定矫形效果均好于前路固定 矫形,尤其在对于后凸角的矫正程度;后路短节段固 定融合与长节段固定融合在侧后凸矫形效果上相差不 大,但最短节段固定,螺钉所受作用力较大,可向两 端延长一个固定节段以减小螺钉所受作用力;而过多 节段的后路固定矫形,在对提高矫正率和减少螺钉受 力方面影响不大。

文章首次模拟了半脊椎切除后不同节段的前路及 后路固定矫形手术操作,针对目前临床问题分析了不同 策略的矫形效果和螺钉受力情况,获得了较好的模拟结 果。但本文中尚存在一些不足,如在后路固定矫形策略 中,在完成凸侧矫形后,未将凹侧临时棒换成固定棒, 与实际手术操作存在一定的差距;另外,只比较了始末 两个状态,未对手术过程进行进一步细分和比较;而且, 由于人体自身结构的复杂性和自身的代偿作用,有限元 模拟的具体矫形率及力学变化的大小不能与实际操作 等同。这些不足也是目前脊柱侧凸有限元模拟矫形研究 所遇到的共同问题,但相信随着有限元建模技术以及有 限元求解软件的发展,对脊柱侧凸治疗的模拟操作将更 加逼真,结果更加精确。

综上所述,本文采用有限元法成功仿真模拟了半脊 椎所致先天性脊柱侧凸畸形的三维矫形手术,基于该患 者,可在半脊椎切除后,采用后路短节段固定矫形治疗 方案;这种有限元分析方法能够为脊柱侧凸的生物力学 研究提供量化指标,并为今后医生制定和优化脊柱侧凸 的临床治疗方案开辟了新的途径。

免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删

BUSINESS PRODUCT01 承接医学有限元分析项目委托

盆骨、腰椎、颈椎、肩关节、髋关节、肘关节、膝关节、踝关节、义齿、种植体、上下颌骨、黏膜、牙冠 等分析。

02 医学有限元分析培训课程

ABAQUS医学有限元分析及SolidWorks医学3D建模培训

ANSYS 医学有限元分析及SolidWorks医学3D建模培训

一对一教学,随到随学! 可选择线上或线下培训

扫码咨询 课程培训或项目委托18122496762

我们服务过的客户:(部分)

医院:

中山大学附属第一 / 第二 / 第三医院、中山大学附属第三医院、南方医院、广州中医药大学附属第一医院、南部战区总医院、北部战区总医院、广东省人民医院、复旦大学附属华山医院、第三军区医院、广东省中医院珠海医院、中山大学光华口腔医学院附属口腔医院、广东省工伤康复医院、广州市正骨医院、佛山市南海区人民医院、广东药科大学附属第一医院、云南省中医院、山东省临沂市人民医院、

上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) 、华中科技大学、

、浙江中医药大学附属第三医院、海南省人民医院 等医院。

科研院校:

南方医科大学、中山大学、广州中医药大学、广州医科大学、广西医科大学、复旦大学、同济大学、华南理工大学、暨南大学、兰州大学、南昌大学、云南中医学院、工业信息化部电子第五研究所、电子五所、核动力四所、中航光电设备研究所、国科军工、中科华核电技术研究院、等。