你是否每隔一段时间就要查看自己的微信,时刻期待着新的消息?

你是否在无聊时不停地刷新朋友圈,渴望有趣的内容?

发出一条朋友圈后,你是不是经常去查看那些新增的“赞”?

或者你只打算在看一眼,却发现一个小时之后,自己的手指依然在手机屏幕上滑动?

前诺基亚高管汤米·埃赫宁(Tomi Ahonen)的一项调查显示:

现代人平均每隔4分钟就要看一次手机,每天平均看将近150次。

有79%的智能手机用户在早晨起床后的15分钟内翻看手机。

甚至有1/3的美国人声称,他们宁肯没有私生活,也不能没有手机。

你是不是其中之一呢?你明明知道到自己有更重要的事情需要去完成,却在手机上面耗费了一两个小时,产生了浪费时间的“负罪感”,而在这种“负罪感”驱使下,你再次拿起了手机……

如果你发现自己不能控制住自己,停止这一恶性循环,那么你可能已经对它“上瘾”了。

1.什么是上瘾(addiction)?

根据维基百科的解释,“上瘾”(addiction)一词的定义是:在已知可能造成不良后果的情形下,依然为了寻求“奖励”的刺激进行的一种强迫行为。它本质是一种“无意识”行为,或者说是一种“渴望”(desire)。

从行为学的角度分析,“上瘾”其实是一种“习惯”。《美国心理学杂志》(American Journal of Psychology)对于“习惯”(habit)的定义是:“在情境暗示下产生的无意识行为”。我们先看一看习惯对我们行为的影响。

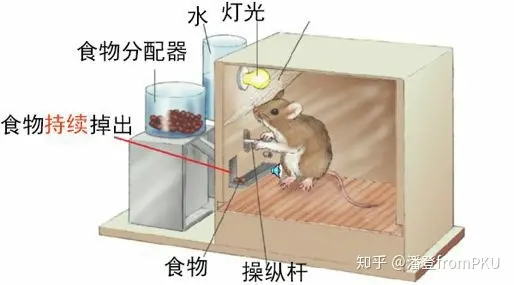

行为学家斯金纳(B. F. Skinner)设计了一个神奇的箱子——“斯金纳箱”(Skinner box),小鼠按压箱内操纵杆可以使食物掉出,当小鼠发现自己这一行为可以获得食物奖励时,也就是受到了强化(reinforce),它便会不断重复这一行为,并形成了习惯(Skinner, 1953)。

其实现实生活中的你就是这只小鼠,而微信便是这个神奇的操纵杆。

▲“斯金纳箱”

聪明的微信设计者们也明白:行为是可以被控制的,把我们使用微信朋友圈的行为巧妙地与某种“奖励”联系在一起,让我们逐渐形成了“习惯”,我们就“上瘾”了。

2. “奖励”如何引诱我们“上瘾”

斯金纳还发现:如果小鼠需要按压操纵杆一定次数后食物才会掉出,但不知道具体哪一次会掉出时,相比之前每一次都能获得食物的情形,小鼠反而按压得更卖力了。因为它觉得只要拼命按压,下一次就能得到奖励。

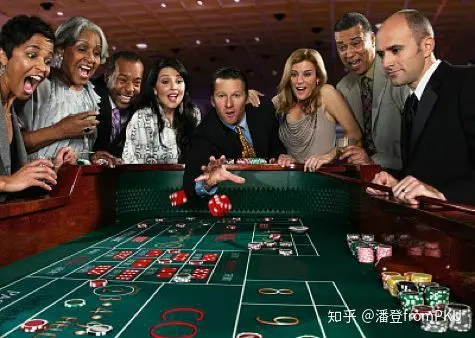

这便是一种“赌博心理”,赌场中的我们并不知道自己什么时候会赢钱,但总是觉得下一次它就一定出现,于是我们便开始了不顾一切的冒险(Rachlin, 1990)。

我们每次拿起手机时,都认为自己能看到微信上新出现的一个 “小红点”,或者朋友圈里的“赞”,也是这种“赌博心理”在作祟。

而驱使我们进行这一行为便是我们大脑内产生的“虚假奖励”,与我们喝水、吃饭便能避免口渴和饥饿的“真实奖励”不同,它并不保证我们一定能到我们所期待的快乐。

而我们的大脑便是产生这一“虚假奖励”的罪魁祸首。

▲真实奖励与虚假奖励

3. “上瘾”的生物基础

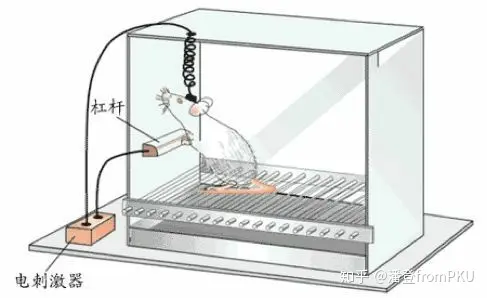

1953年,麦尔吉尔大学的心理学家詹姆斯·奥尔兹 (James Olds) 和彼得·米尔纳 (Peter Milner) 在一次研究中偶然发现,将电极放置在小白鼠一个特殊脑区对其进行电击,它们非但不会去避免这种电击,反而会改变行为去寻求电击带给它更多的“快感”。他们发现,如果小鼠能通过按压杠杆刺激自己的“快感中心”时,它便会不吃不喝,疯狂地按压杠杆,直至衰弱而死(Olds & Milner, 1954)。

▲探究快感中心

不久,杜兰大学的精神病学家罗伯特·希斯(Robert Heath)也设计了一个“自我刺激器”,他在病人的大脑中同一区域植入了电极,并将电极刺激的控制盒交给他们,结果他们与小鼠的表现如出一辙。他们虽然很饿,却对实验者提供的食物也毫不理睬,疯狂地按压控制盒,以至于实验者不得不强制切断电流,才让他们停下来(Heath, 1953)。

▲罗伯特·希斯的“自我刺激器”

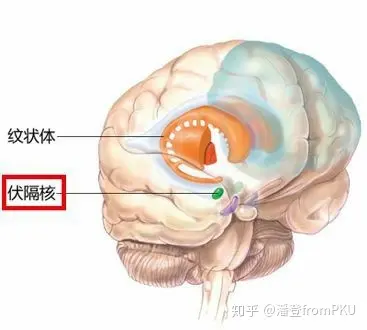

现在的神经科学家发现,这一脑区叫做“伏隔核”,不过它并不是奥尔兹他们所说的“快感中心”,而是一个“奖励中心”。它不直接产生快感,但却会让我们觉得自己即将受到“奖励”,这促使我们进行下一步的行动。

这种“奖励”的感觉来源于“奖励中心”产生的一种小小信号分子——多巴胺(dopamine),它让我们为了“奖励”而采取行动。

奖励”的感觉来源于“奖励中心”产生的一种小小信号分子——多巴胺(dopamine),它让我们为了“奖励”而采取行动。

▲“奖励中心”伏隔核

当然,我们不一定要电极才能激活我们的“奖励中心”,现代社会为我们设计了很多的“激活信号”:当你的微信上跳出了一个小红点的时候,你的“奖励中心”便已经兴奋不已了,各式各样的社交软件正是现代版的“自我刺激器”。

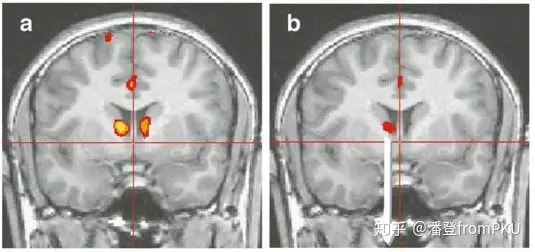

斯坦福大学教授布莱恩·克努森(Brian Knutson)发现被试在看到 “奖励”的信号时,“奖励中心”发生了强烈反应(图a);而当真正获得了奖励时,这一区域反而平静了下来(图b)。这说明,人们期待“奖励”时,“奖励中心”分泌的多巴胺让我们产生冲动,而得到奖励时的“快感”则是其他脑区负责的(Knutson, 2001)。

▲图a, “奖励中心”激活;图b, “奖励中心”平静

微信朋友圈也同样利用了“奖励中心”,多巴胺让我们相信,如果我们用不断手指滑动屏幕,就有可能获得某种“奖励”。

4. 朋友圈的“虚假奖励”

在微信上,用户可以体验五花八门的“奖励”,时不出现的新消息、朋友的新动态、他人的“赞”和评论。我们不知道这些“奖励”什么时候会到来,这给我们造成了一种“不确定感”。“不确定感”让我们如同斯金纳的小鼠一样,在朋友圈的信息海洋中,不断搜索新鲜内容;而发朋友圈的人则费尽心思自拍,反复修改文字,期待着来自别人的“赞”和评论。

“不知不觉中,我越来越在乎朋友圈有多少个赞,有多少评论。会因为想要多一个赞,而P图P很久……我欣喜于自己的照片拿了100+的赞,仿佛全世界都羡慕欣赏我的生活。”

读完这段话,你是否不禁感慨:“这句话仿佛是我说的”。

可事实却是,我们在朋友圈收获的无数的 “赞”,并不能真正的反映我们在现实社交关系的舒适感。我们在朋友圈寻找社交酬赏时,找到的往往是“虚假奖励”。

5. 拒绝“虚假奖励”,关注真实奖励

读到这里,我们不必因为多巴胺让我们“上瘾”便给它贴上邪恶的标签。恰恰相反,正是多巴胺和我们对于社交酬赏的期待,让我们有足够的动力去维持我们正常生活和交往,让我们能吃饭、工作、繁衍后代。缺少多巴胺,我们将对事情提不起劲、拖延。帕金森病(Parkinson’s disease)患者便饱受多巴胺能神经元缺失的折磨。

▲多巴胺

《自控力》一书作者,斯坦福大学的凯里·麦格尼格尔教授说,如果我们理解了多巴胺对我们日常生活的影响,我们就能更好的控制自己的冲动行为。

所以我们不必去怪罪在朋友圈的设计者们。

也不必在看完这篇文章后,便决心从此关闭朋友圈。

如果你明白了朋友圈带给你的不过是一些“虚假奖励”,接下来应该做的便是:与在朋友圈中渴望得到“奖励”,或者一味寻求“赞”的心理作斗争,让多巴胺帮助自己做更有意义的事,和它做好朋友。

下一次当你在看书、做题、敲代码或者一些其他需要专注的事情时,如果你的多巴胺再次“撺掇”你拿起手机寻求 “奖励”,请停下来问问自己,这真的能给我带来快乐吗?或者只是多巴胺带来的“虚假奖励”呢?

其实没有那么多的朋友圈动态值得你关注,别人的“赞”也并非那么重要。明白了这些,你将会有更多的时间去扩展你现实生活中的朋友圈,做更多有意义的事,获得真正的奖励。

当你把自己的注意力逐渐从朋友圈转移到现实生活,你会发现,下次你觉得心情不好或者无聊时,首先想到的是去寻求这些“真正”的奖励:

慢跑后身心舒畅的感觉,

读一本好书时畅快淋漓的感觉,

与好友面对面交谈后的温暖和平静。

而不再是打开手机前对“虚假奖励”的渴望,和在放下手机后对自己又浪费了一整天的“负罪感”了。

如果你准备好去迎接更好的生活,就从拒绝朋友圈带来的“虚假奖励”,与你的多巴胺做“好朋友”开始吧!

参考文献:

Heath, R. G. , Peacock, S. M. , & Miller, W. . (1953). Induced paroxysmal electrical activity in man recorded simultaneously through subcortical and scalp electrodes. Transactions of the American Neurological Association, 3(78th Meeting), 247.

Knutson, B. , Adams, C. M. , Fong, G. W. , & Hommer, D. . (2001). Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 21(16), RC159.

Olds, J. , & Milner, P. . (1954). Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain. Journal of Comparative & Physiological Psychology, 47(6), 419-427.

Pavlov, & Petrovich, I. . (1928). Lectures on conditioned reflexes: twenty-five years of objective study of the higher nervous activity (behaviour) of animals. Journal of the American Medical Association, 92(12), 1010-1011.

Rachlin, & Howard. (1990). Why do people gamble and keep gambling despite heavy losses?. Psychological Science, 1(5), 294-297.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. American Journal of Sociology, 28(52), 4529.

麦格尼格尔 (McGonigal, K.), & 王岑卉. (2017). 自控力. 北京: 文化发展出版社.