图2是图1的12导联同步图。

图1心电图分析:

基础心律为窦性心律 。

R1-R5:QRS波群时间大于0.12s,V1-V3导联呈rS波,I、avL、V6导联R波增宽、顶峰粗钝或有切迹。由此判定其为 完全性左束 支阻滞 。

R6-R9:形态一致,成室上性 ,考虑为左束支阻滞情况改善,室内传导正常。

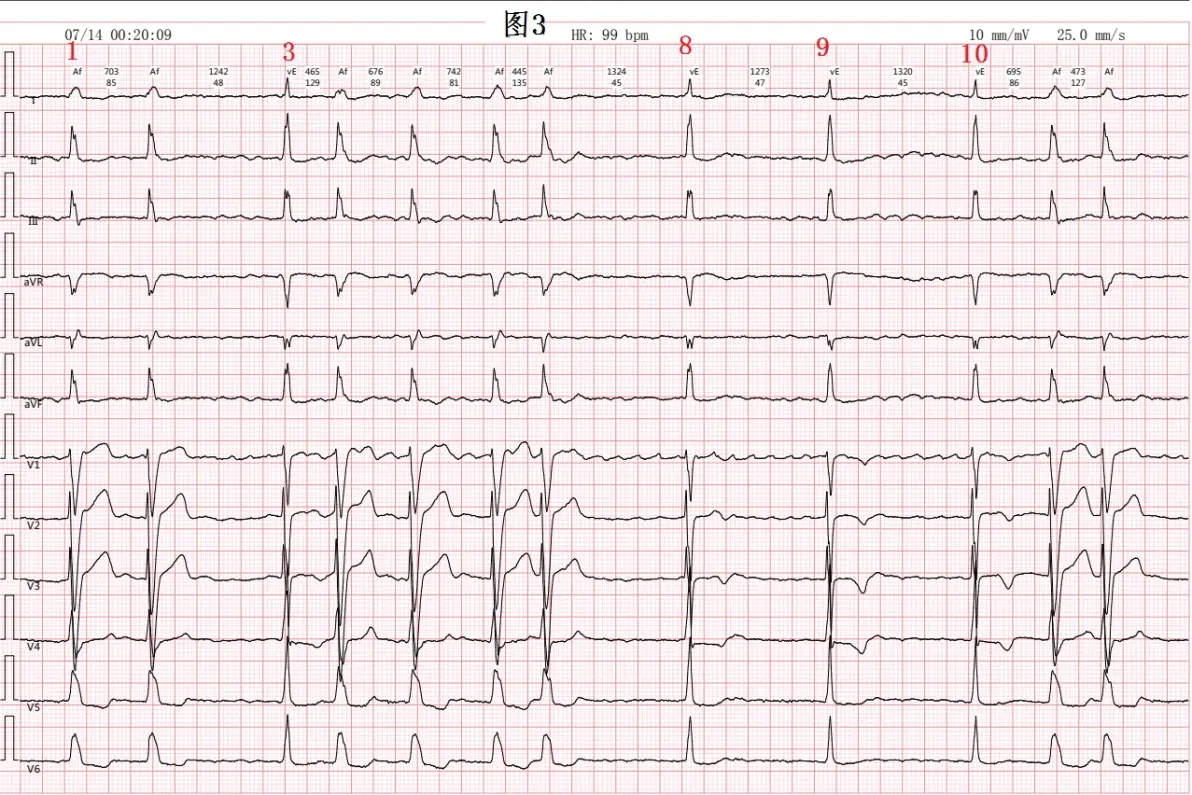

图3心电图分析:

窦性P消失,代之以以大小、形态、间距不同的f波,QRS波显著不齐,平均心室率99bp,提示 心房颤动 。

R1、R2、R4-R7、R11、R12: QRS波群时间大于0.12s,V1-4导联呈rS波,I、avL、V6导联R波增宽、顶峰粗钝或有切迹。由此判定其为 完全性左束 支阻滞 。

R3、R8-R9形态一致,成室上性 ,考虑为左束支阻滞情况改善。

心率不快时,心室内传导正常,心率快时出现左束支阻 滞,提示 3相束支阻滞 。

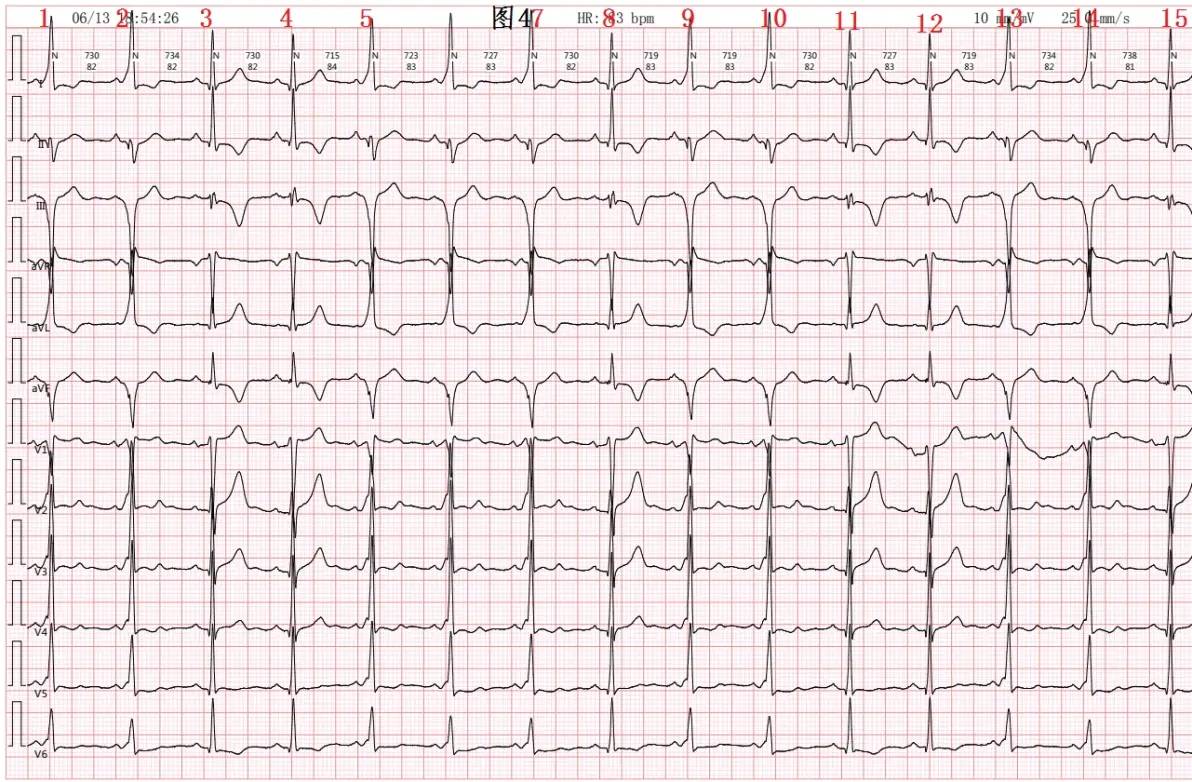

图4心电图分析:

基础心律为 窦性心律 。

R1、R2、R5-R7、R9、R10、R13、R14: QRS波增宽,QRS波起始有预激波(delta波),由此判定其为 心室 预 激波 。

心室预激波 是指窦性激动(或室上性激动)经旁路预先下传引起心室除极产生的预激波。

间歇性心室预激波 是指间歇性出现的心室预激波。产生机制:旁路前传心室预先引起心室除极,产生心室预激波,旁路前传中断时,预激波消失。从图中可见间歇性心室预激波。预激波是室性融合波,是窦性激动经旁路和正常房室传导系统下传共同引起心室除极产生的室性融合波。预激波的大小与旁路前传心室激动心室所占成分大小有关,也取决于房室结-希普系统前传功能。

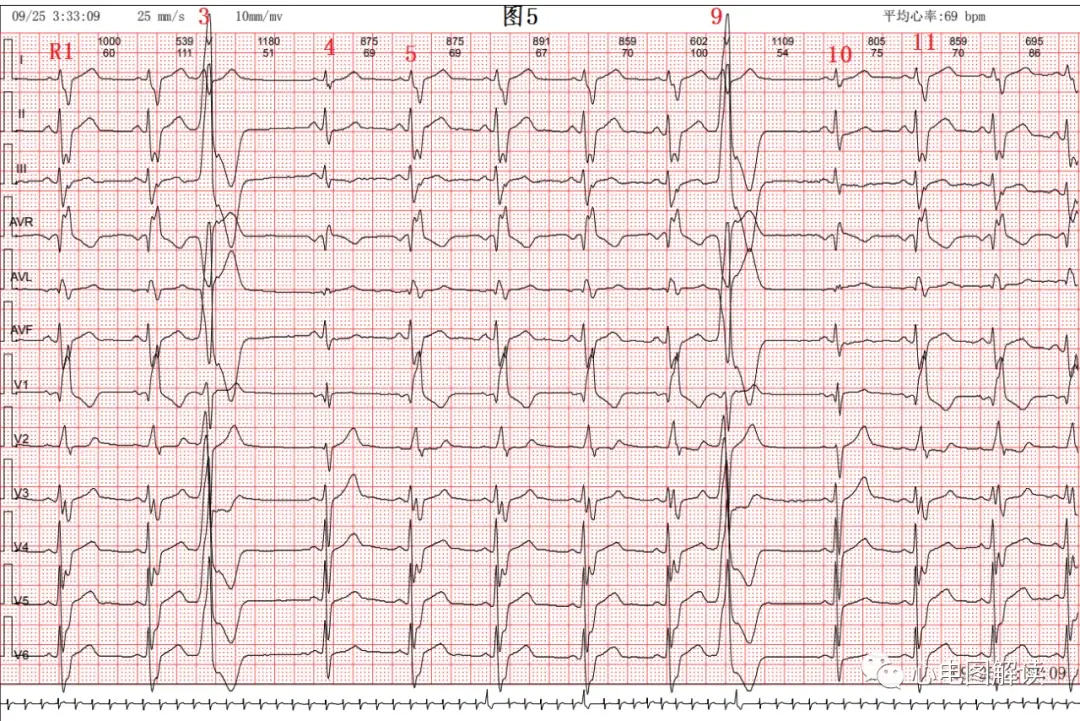

图5心电图分析:

基础心律为窦性心律。

R3、R9宽大畸形,提前出现,代偿间歇完全,其前无相关P波,是室性早搏。

R1-3、R5-R8、R10-R12呈完全性右束支阻滞。

R4、R10形态和时间正常呈室上性,右束支传导阻滞的特征消失。消失的原因是:室早后出现一较长的代偿间歇,受损侧束支得到充分休息,动作电位恢复正常,下一窦性激动抵达心室时,病变侧束支已渡过不应期,故下传QRS波形时间正常。

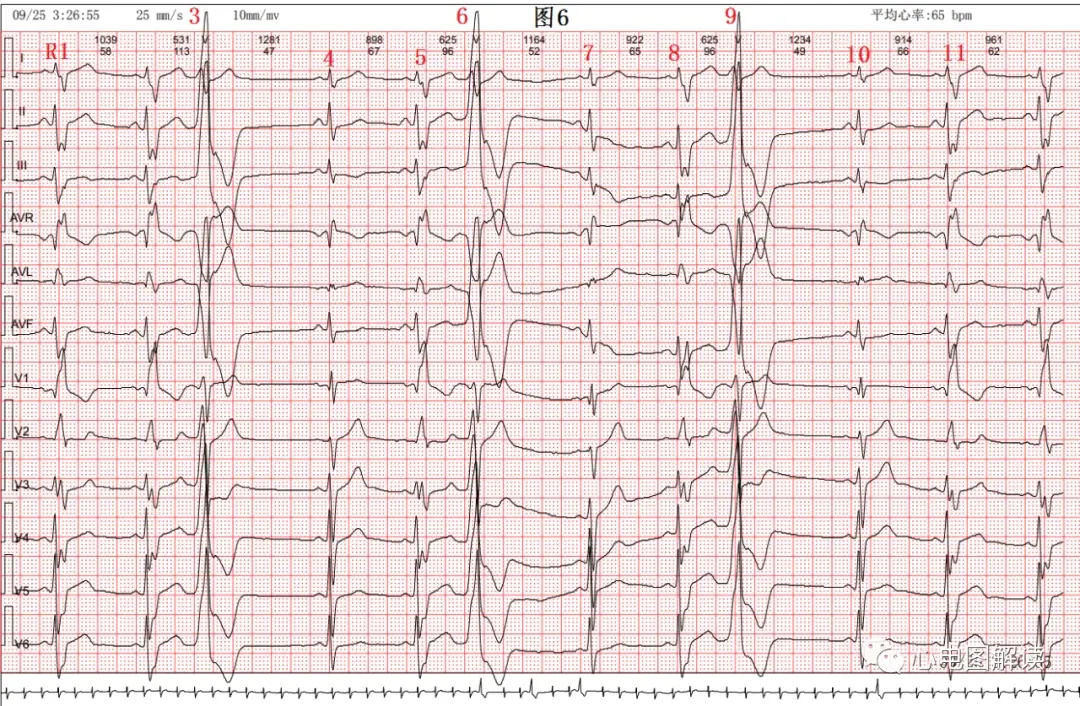

图6心电图分析:

基础心律为窦性心律。

R3、R6、R9是室性早搏。

R4、R7、R10右束支传导阻滞的特征消失。

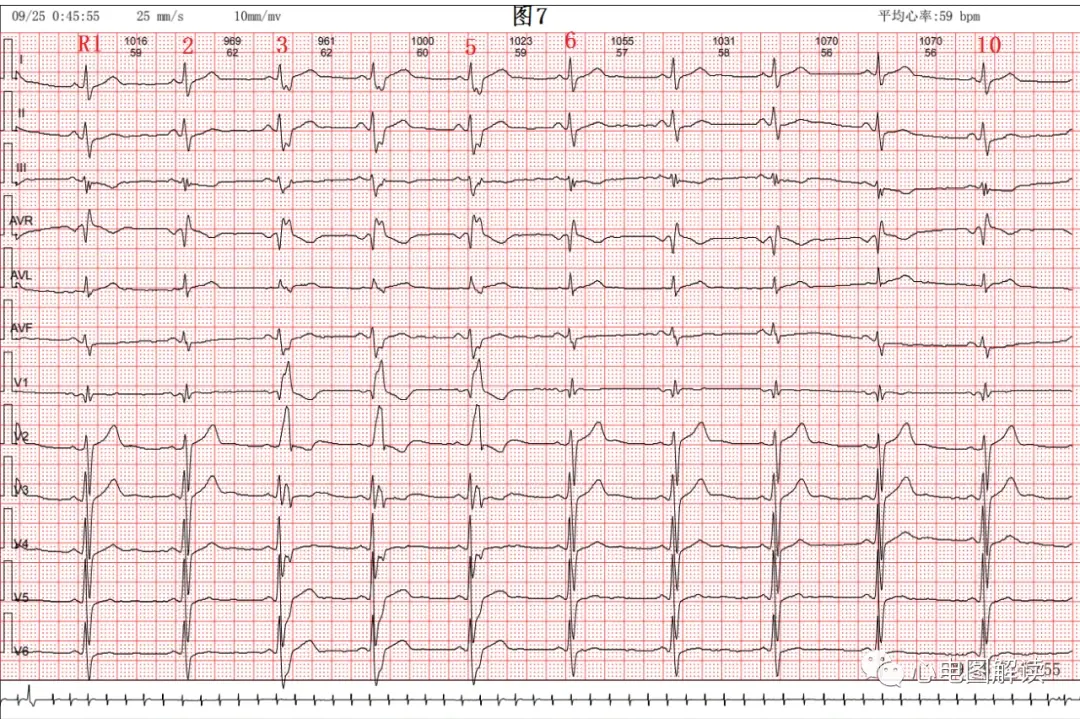

图7心电图分析:

QRS呈间歇性完全性右束支阻滞,完右消失时V1-V4的ST-T改变也消失,提示是单纯的继发性改变。

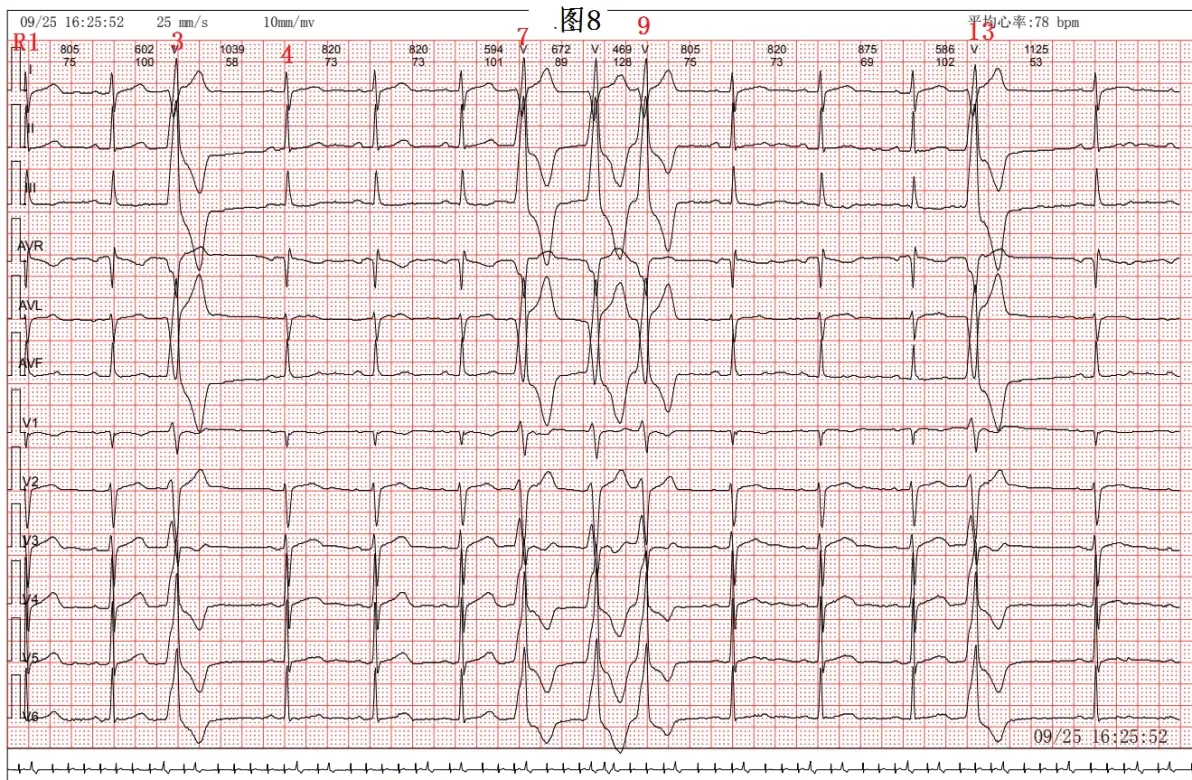

图8心电图分析:

基础心律为窦性心律。

R3、R13 宽大畸形,提前出现,其前无相关P波,可见代 偿间歇,为 室性早搏 。

R7-R9:为 室性心动过速。

R9形态介于窦性QRS和室性QRS间,其前有窦性P波,PR间期略小于窦性PR间期,提示为 窦﹣室 室性融合波,是窦性激动与室性激动共同引起心室除极产生的融合搏动。

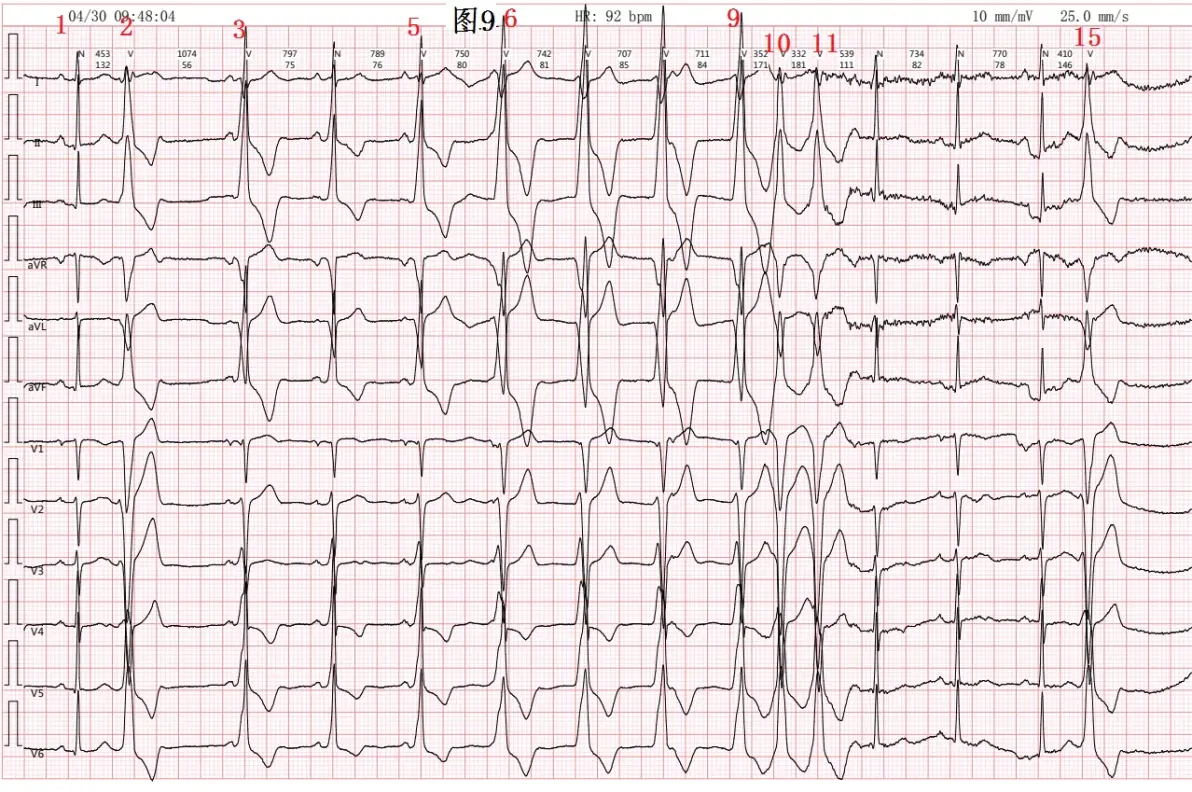

图9心电图分析:

基础心律为窦性心律。

R15 宽大畸形,提前出现,其前无相关P波,可见代 偿间歇,为 室性早搏 。

R2-R11:宽大畸形,心室率在40-100bpm间,节律不规则,可见房室分离、室性融合波,考虑为 加速的室性心律(加速性室性自主心律)。

R3-R5形态介于窦性QRS和室性QRS间,其前有窦性P波,PR间期略小于窦性PR间期,提示为 窦﹣室 室性融合波,是窦性激动与室性激动共同引起心室除极产生的融合搏动。

相关知识点:

不同原因导致的继发性ST-T改变的特点及诊断:

(胡大一,张建军.心电图ST-T改变(四)明显除极异常引起的继发性ST-T改变的诊断与评价[J].临床心电学杂志,2001(01):1-2.)

继发性ST-T改变特点是,ST-T的变化与除极程序异常同时出现和同时消失,并与QRS波的幅度呈比例。

①显性预激综合症:显性预激综合症分为 A、B两型,二者的差别在于V1导联上△波及QRS波主波方向的不同,但继发性ST-T 改变出现与否不取决于预激综合症的类型,而主要受心室的预激程度的影响,完全预激者可出现明显的继发性ST-T改变,不完全预激者,ST-T可以正常。完全性A型预激者,其V1-V6ST段可下降,T 波可倒置。完全性B型预激者,其V1及V2导联ST段抬高, T波直立;V6 ST段压低,T波倒置。

②束支阻滞:右束支阻滞时,在右心室除极尚未结束时,左心室的复极已开始,复极方向从心外膜向心内膜,复极向量向左、后。ST- T向量环均投影在 V1导联的负电位段,V5导联的正电位段。表现为ST-T在V1导联压低和倒置,在V5抬高和直立。avR 与 V1相似,I、II 和 avL 导联与 V5相似。与此相反,左束支阻滞时,左心室除极缓慢,在左心室除极尚未结束,右心室的复极已开始,复极方向从心外膜向心内膜,复极向量向右、前,最后向左。ST向量环投影在 V1导联的正电位段,V5导联的负电位段。表现在 ST 在 V1导联抬高和直立,在 V5压低及倒置,avR与 V1相似,I和 avL 导联与 V5相似,而 T 向量环的前段指向右前方,后段指向左前方,因此 T 波在 V1导联直立,在 V5导联负正双向。同样,avR 与V1相似,I和 avL 导联与V5相似。左前分支或左后分支阻滞时,由于其对 QRS 时限无明显的影响,因而也无明显的继发性ST-T 改变。

③室性起搏节律及室性心律失常:室性心律失常和心室起搏心律导致的继发性 ST - T 改变,其原理极特征均与束支阻滞相似。由于心室起搏主要指的是右室心尖部或流出道起搏,因此继发于心室起搏节律的 ST - T 改变与左束支阻滞相似。

一、完全性右束支阻滞

发生于右束支传导系统内的阻滞性传导延缓或阻滞性传导中断,称为右束支阻滞(RBBB )。

心电图表现:

1,QRS波群时限≥0.12s;

2,V1、V2、V3导联QRS呈M型,此为最具特征性的改变;Ⅰ、II、avF、V5、V6导联 S波增宽而有切迹,其时限大于0.04s ; aVR导联呈qr型,其R波宽而有切迹;

3,V1、V2导联ST段轻度压低,T波倒置。

4,V1、V2导联ST-T改变多为继发性的改变。

二、左束支阻滞心电图

发生于左束支传导系统的阻滞性传导延缓或阻滞性传导中断,称为左束支阻滞(LBB),临床上左束支阻滞比右束支阻滞少见的原因与左束支主干短而宽,接受前降支的前穿隔支和后降支的后穿隔双重供血以及左束支不应期较短有关。

(一)产生机制

1,左束支绝对不应期病理性持续延长占据了整个心动周期, 室上性激动受阻于左束支。

2,左束支传导延缓

生理情况下左束支比右束支提早激动10ms,在病理因素影响下,左束支比右束支晚除极45ms以上时,即可出现左束支传导阻滞。

3,左束支损伤

如心肌缺血、损伤或梗死、心脏手术、射频消融术损伤了左束支系统,造成一过性或永久性左束支传导阻滞。

(二)诊断标准:

1,QRS时限≥120ms。

2,PR间期固定大于120ms。

3,I、avL、V5、V6呈宽大、切迹单向R波,左室壁激动时限(V5或V6) ≥50ms,V1、V2呈rS或QS型。

4,ST在V5、V6、I下降, T波双向或倒置。ST在V1-V3抬高及T波直立。

三、室早后束支传导阻滞消失

室早后束支传导阻滞消失是指在规则的窦性心律时,下传的QRS波群呈现波形相同的一侧束支阻滞图形,可为完全性与不完全性左或右束支阻滞,或右束支阻滞加左束支分支阻滞。

若有室早发生时,长的代偿间歇之后的第1个窦性激动下传的QRS波群形态和时间正常,束支传导阻滞或分支阻滞图形消失,或者束支阻滞的程度减轻。

其产生机制 可作如下解释:

室早激动逆行上传与窦性激动在房室结水平以上的不同部位发生绝对干扰,出现一较长的代偿间歇,在长间歇期内,受损侧束支或分支得到充分休息,动作电位恢复正常,下一窦性激动抵达心室时,病变侧束支或分支已渡过不应期,故下传QRS波形时间正常。室早降低了病例束支的兴奋阈值,使病侧束支传导暂时得到改善。

室早后束支传导阻滞波形消失这一现象表明,束支传导阻滞的程度不是三度,而是二度或一度。没有早搏出现,要鉴别这种束支阻滞的程度是困难的。