刘敏1,周晓赛2,王俊诚1,刘良乐1,王伟良1,蔡春元1,杨国敬1(1.温州医科大学附属第三医院骨科,浙江温州325204;2.瑞安市中医院放射科,浙江温州325204)【摘要】目的:比较5种不同固定方法治疗不稳定骨盆骨折中前环损伤的生物力学稳定性,为临床治疗提供参考。方法:使用三维有限元方法,建立一侧骶髂关节脱位合并耻骨支骨折的不稳定骨盆骨折模型(TileC型),模拟前方采用5种不同的固定方法,后方统一采用骶髂螺钉进行固定,并在模拟站立状态下比较分析不同组合固定方法治疗后的骨盆环的vonMises应力及应变分布情况。结果:竖直方向500N载荷加载后,前方骨折处最大应力3.56MPa(前方外固定架组),骶髂关节和骨折处总位移和Y轴上垂直位移在应力下均未超过1.5mm。其中前方经皮入路组和前方外固定架组在内固定、骨折前方、骶髂关节处的最大应力明显大于改良Stoppa入路组、传统的髂腹股沟入路组、空心螺钉组,且在骶髂关节和骨折处的总位移和Y轴上垂直位移也大于其他3组。结论:不稳定性骨盆骨折中的前环损伤在5种组合方法植入物的固定后均能得到明显的改善,但采用改良Stoppa入路、髂腹股沟入路、前方空心钉固定方法治疗前环损伤在生物力学总体性能要优于前方经皮入路和前方外固定架治疗的方法。【关键词】骨盆;骨折;生物力学;骨折固定术,内;有限元分析临床工作中骨盆骨折中前环损伤较为常见。单纯的耻骨支骨折往往可以保守治疗,但对于那些高能量损伤导致的不稳定骨盆骨折患者,在固定骨盆后方结构的同时往往需要对前方结构进行手术治疗[1]。早期用于治疗骨盆前环损伤的方法包括传统的髂腹股沟入路,但通过这个切口创伤大,且一旦操作不慎,有血管和神经损伤的严重后果。也有学者利用前方外固定架急诊治疗骨盆前环骨折,但因钉道感染、松动以及支架与皮肤撞击等并发症而饱受诟病[2]。近年来,随着手术经验的积累、器械的发展以及微创技术的要求,出现了骨盆前侧皮下内固定架(anteriorpelvicsubcutaneousinternalfixator,APIF)、改良的Stoppa切口以及闭合空心螺钉等微创治疗骨盆前环骨折。虽然这些方法获得了比较满意的临床疗效,但同时也引发了对于其生物力学稳定性的担忧。至于哪种方法治疗不稳定骨盆骨折中前环损伤的效果更佳,迄今尚未检索到相关报道。为此,应用三维有限元方法对临床目前常用的几种前方固定方法治疗不稳定骨盆骨折中前环损伤进行生物力学比较,为临床实践提供参考。1资料与方法1.1研究对象选取一名32岁健康男性,进行X线、B超等检查排除骨盆发育异常、损伤、肿瘤等,对其进行CT扫描(64排,层厚0.6mm,飞利浦)获得DICOM格式的数据。1.2研究方法模拟一侧骶髂关节脱位合并耻骨支骨折(TileC1型),建立不稳定骨盆骨折模型,针对该骨折模型前方采用5种不同的固定方法,后方均采用骶髂螺钉进行固定。比较不同固定方法组合治疗后的骨盆环的稳定性。1.2.1三维有限元模型的建立将DICOM数据导入ScanIP(simpleware6.0)以建立髂骨和骶骨的3D网状表面结构。然后将新的三角形网状结构模型输入GeomagicStudio11.0,导出带有G1光顺拼接的NURBS曲面的骨盆实体模型。然后通过Hypermesh10.0将实体模型分割成无数个平均长度为0.8mm的四面体结构。皮质骨部分厚度为1mm,包绕松质骨,所有单位由4节点线形四面体结构组成。松质骨的杨氏模量和泊松比取129N/mm2和0.2,皮质骨取17000N/mm2和0.3。骶髂关节,髋臼及耻骨间盘的软骨设置为3D实体单位。软骨接触面定义为摩擦系数0-0.48的可移动接触面。各种韧带组织定义为两节点不可压缩棒状单位,根据Dorland医学词典,解剖模拟韧带连接点位置。生成的骨盆三维有限元模型如图1所示。

去除一侧的骶髂韧带结构模拟后方骶髂关节脱位,另将同侧耻骨上支模拟为骨折,从而生成不稳定骨盆骨折的三维有限元模型如图2所示。韧带的材料性质见表1,各种材料的参数见表2。

1.2.2手术固定模型的模拟分别采用AO公司直径6.5mm的空心钉、重建钢板及3.5mm螺钉对前后环进行固定。后方统一采用骶髂螺钉固定(sacroiliac joint screw,SIJS),前方采用改良Stoppa入路(anterior pelvic Stoppa approach,ASA)、前方经皮入路(anterior pelvic subcutaneous approach,APA)、传统前方髂腹股沟入路(anterior pelvic Ilioinguinal approach,AIA)、前方外固定架(anterior pelvic external fixation,AEF)、空心螺钉(canulatedscrewfixation,CSF)5种方法进行固定。从而形成5种模拟固定方式如下:A组后方骶髂螺钉+前方Stoppa入路,B组后方骶髂螺钉+前方经皮入路,C组后方骶髂螺钉+前方腹股沟入路,D组后方骶髂螺钉+前方外固定固定,E组后方骶髂螺钉+前方空心螺钉固定(见图3)。

1.2.3三维有限元模型的约束与加载本研究中将髂骨和骶骨与骶髂关节之间的接触关系设置为绑定约束。空心钉与骨的接触关系为绑定约束。螺钉与骨的接触关系为绑定约束。钢板与骨的接触关系设置为滑动摩擦。螺钉头与钢板的接触关系为滑动摩擦。在2个髋臼施加Z轴方向的平动约束模拟股骨对上身的支撑作用。在骶骨上表面施加垂直向下载荷500N模拟上半身的重力,模拟站立状态下受力情况,最后将模型导入Abaqus6.10软件进行有限元分析评估。分析比较不同内固定组合方式的vonMises应力及应变分布情况。2结果2.1整体应力分析5种不同组合内固定后,在内固定前方、前方骨折处、骶髂关节处、骨盆环整体的最大vonMises应力分布见表3。结果显示,在后方固定方式相同的情况下,在前方骨折处的最大应力依次为A组(2.45MPa)<C组(2.48MPa)<E组(2.56MPa)<B组(3.39MPa)<D组(3.56MPa)。而内固定前方的最大应力分布依次为A组(10MPa)<C组(12.09MPa)<E组(12MPa)<D组(22.65MPa)<B组(66.32MPa),5组的最大应力除B组稍偏高外,其余4组差距不大。从这个结果可以看出:在骨盆后方得到良好的复位固定后,常见的5种前方固定方法都能将骨折处的应力起到很好的“屏蔽”作用。B组和D组在内固定前方、前方骨折处、骶髂关节处的最大应力明显大于其他3组,这可能与B组和D组仅仅提供间接复位固定,而其余3组均提供的是直接复位,复位固定更加彻底牢靠。

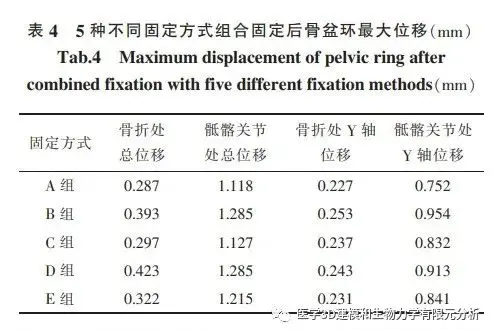

2.2位移分析应力下在骶髂关节和骨折处的最大位移和Y轴上垂直最大位移见表4。发现5种方法固定后,骶髂关节和骨折处的总位移和Y轴上垂直位移在应力下均没有超过1.5mm,但B组和D组在骶髂关节和骨折处的总位移和Y轴上垂直位移均要大于其他3组,在相同应力下骨折处的总位移从小到大移位依次分别为A组<C组<E组<B组<D组,Y轴上垂直位移从小到大移依次分别为A组<E组<C组<B组<D组。可见,对于前方复位固定方面,骨盆稳定性在5种方法植入物的固定后均能得到明显的改善。Stoppa入路、经典的髂腹股沟入路、前方空心钉组的效果要好于外固定和前方经皮入路组固定。

3讨论

高能量损伤导致的不稳定骨盆骨折治疗一直是创伤骨科领域的热点和难点,据统计,这种骨折的发生率占骨盆骨折的17%~30%[3]。临床工作中,往往将治疗重点放在了骨盆后方稳定性的恢复上,而忽视了对于骨盆前环结构损伤的修复。Hill等[4]研究表明:尽管耻骨支骨折伤后1年的死亡率远好于髋部骨折,但两种损伤的5年死亡率近似,考虑较差的预后可能与被迫延长的制动和持续的疼痛有关,而且,这种不理想的情况常常发生在存在后环损伤而未被及时发现的患者。目前主流的观点认为,在TileC型骨盆骨折损伤中,为了能早期活动及防止术后发生再移位,任何类型的前后环损伤均应予固定[1,5]。不稳定骨盆前环损伤的复位治疗经历了外固定支架、钢板螺钉、空心螺钉等不同的方式,至今缺乏统一的标准。近年来,随着术中透视系统的发展和微创技术的改进,骨盆骨折的微创手术逐渐风靡起来包括闭合空心螺钉、Stoppa入路、骨盆前侧皮下内固定架等[6-9]。大量的解剖和临床研究证实了微创治疗方法的安全性和有效性,但同时也引发了对微创复位固定后生物力学稳定性的担忧。回顾文献,发现虽然有不同学者通过骨盆标本的力学模拟实验对上述骨盆前环治疗方法进行了力学性能的比较,但由于受标本来源、个体差异等诸多因素的限制而使其结论可靠性受到质疑[10]。为此,为了克服传统方法的不足,设计了利用计算机有限元建立不稳定骨盆骨折模型,分析比较不同方法治疗耻骨上支骨折的稳定性研究。结果显示,在骨盆后方得到良好的复位固定后,5种方法在前方骨折处的最大应力均被限制在5MPa以下,骶髂关节和骨折处的总位移和Y轴上垂直位移在应力下均没有超过1.5mm。可见常见的5种前方固定方法都行之有效,将骨折处的应力起到很好的“屏蔽”作用,很好的恢复了骨盆的稳定性。同时发现采用前方外固定和前方经皮入路组仅仅提供了骨折处的间接复位固定,相较于Stoppa入路、经典的髂腹股沟入路、前方空心钉组的直接复位固定,总体生物力学稳定性要差。同时本实验基于正常骨盆CT图像重建骨盆三维有限元模型,同时构建不稳定骨盆骨折的三维有限元模型,具备很高的几何仿真度及较高的力学仿真度,为今后利用骨盆三维有限元骨折模型进行其他生物力学实验亦提供了基础和经验。参考文献:略文章仅供学习交流,版权归原版作者所有,如涉及侵权请联系删除

PART 01

针对骨学、关节外科、普外科、囗腔科等提供医学力学有限元分析仿真、培训、临床手术模拟分析等; 代做有限元:脊椎、腰椎、颈椎、上下肢、假肢、前臂、血管支架、牙齿、骨关节等; 服务对象:各省市、自治区从事运动生物力学、生物医学工程、基础医学、临床医学、囗腔力学、骨骼力学的教学、研究与应用的教师、科研工作者、各级教练员等方面的相关人员;国内各重点大学、科研院所相关研究领域的博士、硕士相关研究生和学者等。

有限元课题欢迎合作来讯